iCity: Intelligente Stadt

iCity: Intelligente Stadt ist eine Forschungspartnerschaft, die nach Lösungen für eine nachhaltige, energieeffiziente und

ressourcenschonende Stadtentwicklung strebt. icity entwickelt an der Hochschule für Technik Stuttgart gemeinsam mit

starken Partnern aus Wirtschaft, Kommunen und Politik innovative Konzepte für zentrale Schlüsselbereiche in der

Transformation komplexer städtischer Systeme unter dem Einfluss von Digitalisierung (digitale Wirtschaft und Gesellschaft),

Klimaschutzzielen und der Energiewende. Die iCity-Partnerschaft ist ein ständig wachsendes Netzwerk, dass Kompetenzen aus

Wissenschaft, überregionaler Wirtschaft, Verwaltung und zunehmend der Zivilgesellschaft bündelt und an wegweisenden Fragestellungen

der Stadtforschung arbeitet.

Lernen Sie beim scrollen durch unsere Inhalte die einzelnen Teilvorhaben kennen und entdecken Sie, wo die unterschiedlichen Projekte und

Forschungsvorhaben verortet sind. Die erste Förderphase der iCity Partnerschaft endet 2021. Wir freuen uns mitteilen zu können, dass unser

Forschungsnetzwerk auch darüber hinaus weiter vom BMBF gefördert wird und die 2. Förderphase bis einschließlich 2024 erreicht hat. Unsere Vision

für eine selbstgetragene Zukunft von iCity finden Sie unten. Viel Spaß beim Entdecken!

Handlungsfeld 1: Nachhaltige Stadtentwicklung und energetische Quartierskonzepte

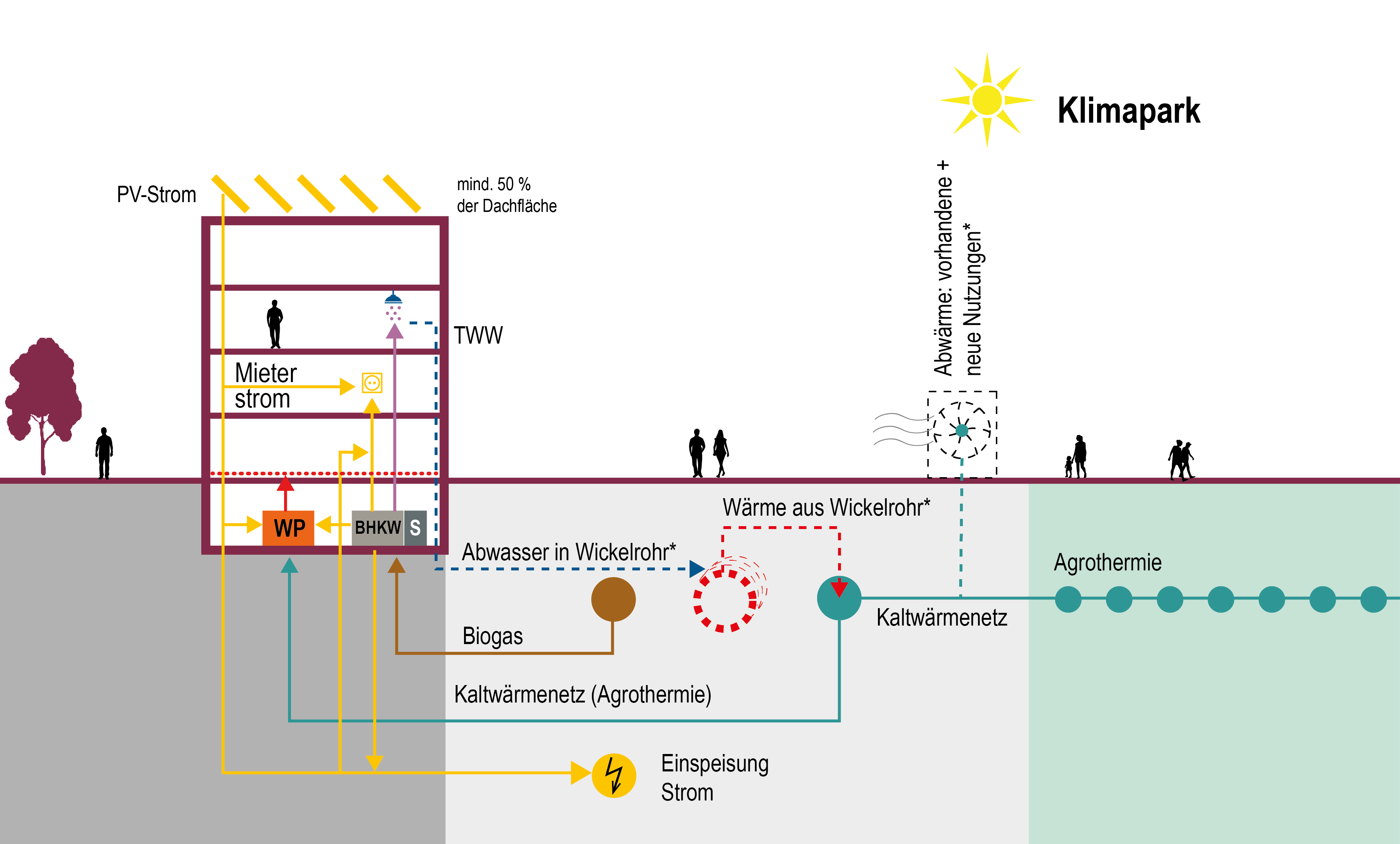

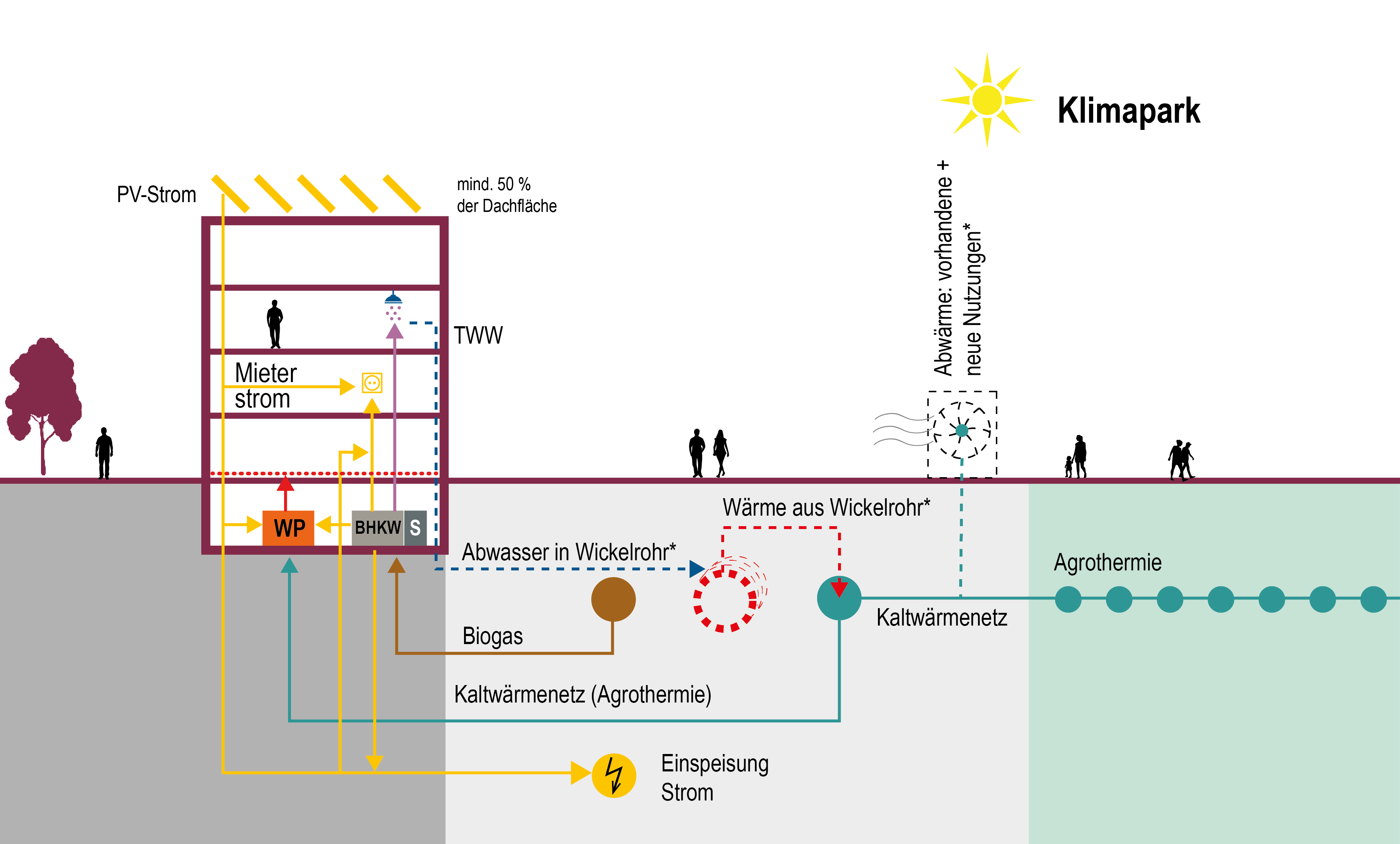

In Handlungsfeld 1 wurden strategische Konzepte für die nachhaltige Entwicklung sowohl von Wohn- als auch von Mischgebieten erarbeitet.

Die Verknüpfung energetischer Quartierskonzepte mit Planungskonzepten wie der Bauleitplanung und Sanierungsrahmenplanung ermöglichte es,

den Ausbau erneuerbarer Energien mit Fragen des Denkmalschutzes, des Städtebaus und der sozialen Verträglichkeit abzuwiegen,

und mündete in einem integrierten Ansatz des Stadtumbaus/der Stadtplanung.

Teilprojekt 1.1: Integrierte Nahwärmekonzepte als Strategie der Energieleitplanung auf Quartiersebene am Beispiel der Keltersiedlung in Stuttgart

Leitung: Prof. Dr. Christina Simon-Philipp

Die Keltersiedlung aus den 1930er Jahren in Stuttgart-Zuffenhausen weist einen bauzeitlich typisch hohen Erneuerungsbedarf und

Defizite bei der Grundrissgestaltung auf. In Teilen werden die Häuser saniert und in Teilen durch neue Gebäude in verdichteter

Bauweise ersetzt, da einzelne Baufelder nicht nachhaltig modernisierbar sind. Um die Siedlung beispielhaft und nachhaltig

weiterzuentwickeln, wird ein integrierter Quartiers-Energieleitplan erarbeitet, der die energetischen und ökologischen Ziele mit

sozialen, gestalterischen und wirtschaftlichen Anforderungen verbindet.

Der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) gehört ein Großteil der Wohnungen in der Keltersiedlung. Sie begleitete

und unterstützte das Projekt hinsichtlich der Themen Quartiers-Energiekonzeption und Sozialmanagement.

Teilprojekt 1.2: Blue City: Integrierte Entwicklungsszenarien für ein BUGA Modellquartier 2023 auf der Militärbrache Spinelli Barracks in Mannheim

Leitung: Prof. Dr. Christina Simon-Philipp

In Mannheim-Käfertal wurde eine nachhaltige, integrierte beispielhafte Neubebauung auf den ehemaligen Spinelli Barracks entwickelt.

Dafür wurden im Rahmen des Forschungsprojekts innovative Strategien und Ideen erarbeitet, die Impulse für den von der Stadtverwaltung

erstellten Rahmenplan lieferten.

Die Kasernenkonversion hat eine große städtebauliche und ökologische Bedeutung für die

Stadtentwicklung. Für eine nachhaltige Entwicklung der Bauflächen wurden Entwicklungsszenarien für die Bebauung erarbeitet.

Wie kann eine Bebauung entstehen, die das Klima nicht bzw. kaum belastet (Fokus auf CO2-Ausstoß), aber dennoch bezahlbar ist und einen

hohen baukulturellen Anspruch erfüllt? Entwicklungsmethoden mit übertragbaren Kriterien für Brachflächen, die eine energetisch optimierte,

städtebaulich anspruchsvolle und zugleich wirtschaftliche und sozial verträgliche Bebauung ermöglichen, wurden erarbeitet.

Unsere Zielpublikation finden sie unter: https://www.hft-stuttgart.de/fileadmin/Dateien/Forschung/Projekte/i_city/HFT_Quartiersentwicklung_und_Klimaschutz_kl.pdf

Handlungsfeld 2: Informationsplattform und Urbane Simulation

Urbane Simulation bildet zunehmend die Basis für gesamtstädtische Planungen. Essentielles Ziel des Handlungsfeldes ist die Entwicklung

einer serviceorientierten Modellarchitektur zur Lösung gekoppelter verteilter Simulations-, Optimierungs- und Energiemanagementaufgaben.

Dabei soll die Nutzung neuer Möglichkeiten durch die heute flächendeckend verfügbare 3D-Stadtgeometrie, um einzelne Stadtobjekte

physikalisch korrekt abzubilden, für die Simulation vorangetrieben werden.

Eine besondere Innovation des Forschungsfeldes ist

die konsequente Verwendung des CityGML-Datenmodells für alle Simulationsanwendungen, um erstmalig integrierte urbane Szenarien für

Energie, Akustik, Emissionen und Mikroklima sowie Mobilität zu erstellen und berechnen zu können.

Durch die Anwendung der verschiedenen Methoden in unterschiedlichsten urbanen Fallbeispielen kann erstmals untersucht werden,

welche Granularität der Betrachtung und Simulation jeweils für die Lösung der unterschiedlichen Simulations- und Optimierungsprobleme

adäquat ist. Die auf dieser Grundlage identifizierten besten Methoden werden in die HFT-Entwicklung der urbanen Simulationsplattform

mit 3D-GIS-basierten Datenmodellen und Webservices integriert.

Teilprojekt 2.1: Urbane Akustik

Leitung: Prof. Dr. Karl Georg Degen, Prof. Dr.-Ing. Berndt Zeitler

Die Lärmbelastung in Stadtquartieren hat einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität der Bewohner.

In diesem Teilprojekt sollen Simulationsverfahren adaptiert und weiterentwickelt werden, um ein Werkzeug für die Analyse und

Optimierung der akustischen Verhältnisse in Stadtquartieren bereitzustellen. Eingegriffen werden soll an mehreren Stellen, um

Veränderungen der Gebäudestrukturen (Fassadenaufbau, Fassadengeometrie, Fassadengestaltung) und Änderungen der akustischen

Eigenschaften von urbanen Oberflächen und deren Auswirkungen auf die urbane Akustik gezielt untersuchen zu können.

Mittels höher aufgelösten Geometriedaten von Gebäudestrukturen und urbanen Oberflächen sollen die Auswirkungen veränderter

akustischer Eigenschaften frequenzabhängig analytisch berechnet werden und so deutlich genauere Prognosen ermöglichen.

Ziel ist letztendlich, durch die planerische Optimierung von Fassadengestaltung, den gezielten Einsatz akustisch wirksamer

Oberflächen und die optimierte bauliche Anordnung die Lärmbelastung sowohl im öffentlichen Raum, wie auch in den Gebäuden niedrig

zu halten. Hierfür sollen geeignete Simulationsverfahren und Berechnungswerkzeuge zur Verfügung gestellt werden.

Teilprojekt 2.2: Flächendeckende Feinstaubmodellierung im urbanen Raum

Leitung: Prof. Dr. Michael Hahn

Im Zuge von Teilprojekt 2.2 sollen Methoden zur flächendeckenden Erfassung der Feinstaubbelastung mit Hilfe von Satellitenbildern entwickelt werden.

Die entsprechenden Karten gelten zunächst nur für den Zeitpunkt der Satellitenaufnahmen. Um auch für die Zeitpunkte zwischen den Satellitenaufnahmen Feinstaubkarten

verfügbar zu machen, soll ein Prädiktionsmodell erstellt werden, das es erlaubt, aus früheren Satellitenaufnahmen, aktuellen punktuellen Feinstaubmessungen und

Wetterdaten die aktuelle Belastung hochaufgelöst zu ermitteln.

Der Feinstaubgehalt der Luft ist ein wichtiger Parameter im Handlungsfeld 2 Informationsplattform und Urbane Simulationssysteme. Eine räumlich hochaufgelöste Kenntnis

der Feinstaubverteilung in einer Stadt ist eine wesentliche Grundlage für Luftreinhaltepläne und für Maßnahmen, um die Schadstoffkonzentration zielgerichtet zu senken

und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. In Verbindung mit 3D Stadtmodellen können über Informationsplattformen gezielte räumliche Anfragen

bezüglich der Schadstoffkonzentration erfolgen.

Analysen der in hochaufgelösten Karten dokumentierten Feinstaubverteilung in der Stadt können verkehrspolitische Planungen vereinfachen, um die negativen Folgen des

Verkehrs so weit wie möglich einzudämmen. Aus der Simulation von Windströmungen ergeben sich Rückschlüsse auf die Ausbreitung des Feinstaubs und die damit

verbundene Abschwächung des Feinstaubgehaltes in Quellennähe (stark befahrene Straßenzüge, Feuerungsanlagen usw.). Da in Ballungsgebieten

Feuerungsanlagen in Wohnhäusern eine bedeutende Feinstaubquelle darstellen, stehen die Arbeiten in diesem Teilprojekt auch in Beziehung zu den anderen Handlungsfeldern,

insbesondere zur Energiemodellierung, und gliedern sich nahtlos in die Gesamtstrategie von i_city ein.

Teilprojekt 2.3: Monitoring und Energieleitplanungs- Plattform für Klimaschutzmanager

Leitung: Prof. Dr. Volker Coors

Die virtuelle Analyse von Klimaschutzmaßnahmen im Gebäude- und Quartiersbereich und im Sektor der Erneuerbaren Energien

erfordert im Vorfeld der Umsetzung in der Regel zahlreiche Berechnungsläufe. Die an der HFT entwickelte SimStadt-Plattform,

der ein 3D-Datenmodell aller Gebäude einer Kommune oder eines gesamten Landkreises hinterlegt ist, ermöglicht

Systemsimulationen, in denen mehrere physikalische Domänen gemeinsam simuliert werden. Dies erlaubt die Analyse komplexer und

damit realitätsnaher Systeme und spielt eine zunehmend größere Rolle bei der Auslegung versorgungstechnischer Komponenten,

der Abwägung von Kosten-Nutzen-Verhältnissen baulicher Maßnahmen oder der Entscheidungsunterstützung für den Netzausbau

(Strom und Wärme). Weiterhin können in das 3D-Modell Datenbanken für Kosten integriert werden, um unterschiedliche

Effizienzstrategien wirtschaftlich bewerten zu können.

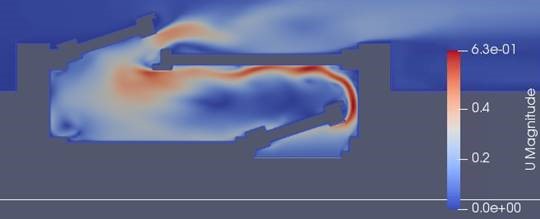

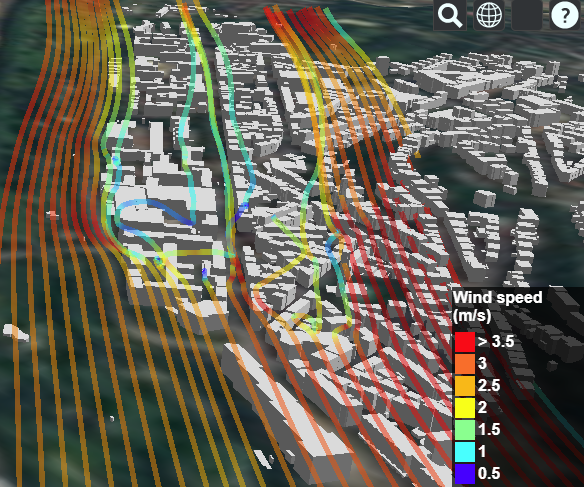

Teilprojekt 2.4: Werkzeuge und Verfahren zur Simulation des urbanen Mikroklimas

Leitung: Prof. Dr. Volker Coors, Prof. Dr. Ursula Voß

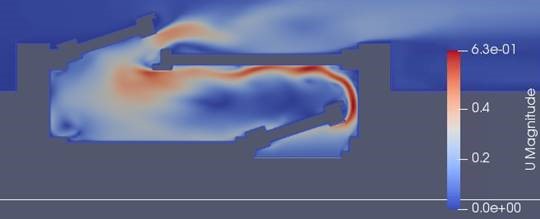

Einen wesentlichen Einfluss auf das urbane Mikroklima haben Luftströmungen, die für Luftaustausch und damit u.a. für Schadstofftransport und Abkühlung sorgen. Da eine detaillierte messtechnische Erfassung der komplexen Luftströmungen im urbanen Umfeld nur bedingt möglich ist, helfen numerische Strömungsssimulationen mit einer interaktiven 3D-Visualisierung zu einem besseren Verständnis von Zusammenhängen.

Die zunehmende Ausbildung städtischer Wärmeinseln durch Zunahme von Bebauung und Rückgang der Vegetation erschwert die Möglichkeiten der natürlichen Lüftung vor allem zur sommerlichen Kühlung. Der Bedarf nach kontrollierter natürlicher Lüftung in Gebäuden nimmt zu. Die Wirkung natürlicher Lüftung kann durch die Kopplung von Strömungsnetzwerkmodellen mit der Gebäudeenergieeffizienzsimulation ausgewertet werden.

In SimStadt wird eine sogenannte Systemsimulation eingesetzt, bei der mehrere physikalische Domänen gemeinsam simuliert werden. Die dafür benötigten 3D Stadtmodelle weisen oft kleine Fehler und Lücken auf, die für eine effiziente Berechnung der Strömungsverhältnisse schädlich sind. Neue Verfahren werden entwickelt, um eine weitestgehend automatisierte Heilung und Aufbereitung (u.a. Vereinigung von Gebäudekomplexen) zu ermöglichen. Ergebnisse der CFD Simulationen (z.B. Winddruck) werden in einer interaktiven 3D Visualisierung verständlich im Kontext des 3D Stadtmodells der Stadt Stuttgart, präsentiert.

Handlungsfeld 3: Energiemanagement, Informations- und Kommunikationstechnologien

Das dritte Handlungsfeld ist ein wesentliches integrierendes Forschungsfeld der i_city Partnerschaft, da hier die Intelligenz

im Betrieb nachhaltiger Stadtquartiere entwickelt und in prädiktiven Regelungskonzepten für smarte Einzelgebäude oder ganze

gewerbliche Standorte, sowie zu neuen Geschäftsmodellen für flexible Energiesysteme der Zukunft, umgesetzt wird.

Teilprojekt 3.1: Effizienzsteigerung durch intelligente Vernetzung von Erzeugern und Verbrauchern in Gewerbegebieten (Bosch Standort Schwieberdingen)

Leitung: Dr. Dirk Pietruschka

Eine zentrale Aufgabenstellung der Forschungskooperation ist die Entwicklung einer Methodik zur Ermittlung, kontinuierlichen

Überwachung und Optimierung aller Energieflüsse der Liegenschaft. Dazu gehören einheitliche Datenmodelle für den sehr heterogenen

Datenbestand, innovative Visualisierungstools und die Einbindung von Simulationstools zu Szenarienrechnungen. Weitere Funktionen

sind die CO2-Bilanzierung, zum anderen liefern diese Daten die Grundlage für Abrechnungsvorgänge und die energetische Optimierung

des Gebäude- und Anlagenbetriebs.

Teilprojekt 3.2: Smartmeter und flexible Stromtarife – Geschäftsmodelle für Stadtwerke

Leitung: Prof. Dr. Wolfram Mollenkopf

Schon unabhängig vom weiteren Ausbau von EE-Anlagen werden Stromlieferanten mit sich verändernden Kundenstämmen konfrontiert.

Ein nationales Roll-out von Smartmetern für Haushalte wird die Geschäftsmodelle von Energieversorgern massiv beeinflussen.

Smartmeter werden es Haushaltsanlagen (Stromheizung, Wärmepumpen, Batteriespeicher, Elektrofahrzeuge etc.) ermöglichen, auf

Preissignale zu reagieren. Um sich für diese Zukunft zu rüsten, müssen Energieversorger entsprechende flexible Stromtarife

entwickeln und darauf neue Geschäftsmodelle aufbauen. Diese Tarife müssen zumindest teilweise einen dynamischen preislichen

Anreiz beinhalten, um auf tägliche und intratägige Preissignale zu reagieren.

Teilprojekt 3.3: IoT Sensorik, Cloud und Big Data im Bereich HLK Anlagen

Leitung: Prof. Dr. Stefan Knauth

Im Projekt werden Technologien und Protokolle zur IoT-Cloud basierten regionalen Vernetzung von HLK Geräten und zugehöriger

Infrastruktur, beispielsweise Sensoren und Aktoren, erforscht und prototypisch realisiert. Die Spanne der betrachteten Systeme

reicht hierbei von einfachen Etagenheizungen bis zu Anlagen, die viele Gebäude umfassen, mit vorhandenen Feld-,

Automatisierungs- und Steuerebenen. Visionär würde ein solches Cloud-Systems eine Vielzahl neuer Anwendungen im Bereich

Mehrwertdienste, Qualitätsmanagement, und Datenanalyse ermöglichen.

Handlungsfeld 4: Innovative Gebäude und Technologien

Das Handlungsfeld 4 spannt den Bogen von innovativen Werkstoffen, Konstruktion, Komponenten und Systemen bis hin zum Gebäude

und größeren Gebäude- und Quartierstrukturen.

Dabei werden vor allem Anforderungen im Bereich Energie, Komfort, Schallschutz

und Akustik bearbeitet, aber auch ganzheitliche Methoden wie Life-Cycle-Asses-sment (LCA) eingesetzt.

Handlungsfeld 4 vereint interdisziplinäre Kompetenzen aus den Bereichen Architektur und Bauphysik an der Hochschule für Technik.

Teilprojekt 4.1: Effizienzsteigerung Hochwärmedämmende Gebäudehüllen aus biegeweichen Membranwerkstoffen

Leitung: Prof. Dr. Jan Cremers

Aufgrund unzureichender thermischer Trennung sind die Wärmeverluste über die Randprofile von Membrankissenkonstruktionen erheblich.

Die thermische Optimierung der Randprofile ist ein wichtiges Thema, da in Zukunft mit spezifischen Norm- u./od.

Ausschreibungsanforderungen gerechnet werden müssen. Durch die Integration von Dünnschicht-Photovoltaikmodulen sollen bisher

nicht genutzte Gebäudehüllflächen im innerstädtischen Raum für die Erzeugung erneuerbarer Energie erschlossen werden.

Neue Werkstoffe

und Werkstoffkombinationen im Membranbau sollen verbesserte visuelle Eigenschaften mit guten Wärmedämm- u./od.

Sonnenschutzeigenschaften mit einer guten raumakustischen Wirkung kombinieren.

Teilprojekt 4.2: imaF - Intelligentes motorisch angetriebenes Fenster

Leitung: Prof. Dr. Jan Cremers

Da die manuelle, natürliche Lüftung stark von schwankenden Außenbedingungen (insbesondere der Wind- und Temperaturverhältnisse) abhängt,

ist es schwierig ein komfortables Innenraumklima konstant aufrecht zu erhalten. Deshalb müssen Regelungsalgorithmen gefunden werden,

die auf die sich veränderten Innen – und Außenbedingungen reagieren und Fenster entsprechend automatisch öffnen und schließen.

Dabei müssen Randbedingungen, wie Feuchtetransport, Wetterlage, Lärmpegel, Feinstaubbelastung oder Pollenflug berücksichtigt werden.

Bau 1 der Hochschule für Technik Stuttgart beherbergt eigens für die Entwicklung des intelligenten Fensters ein Labor inklusive Teststand.

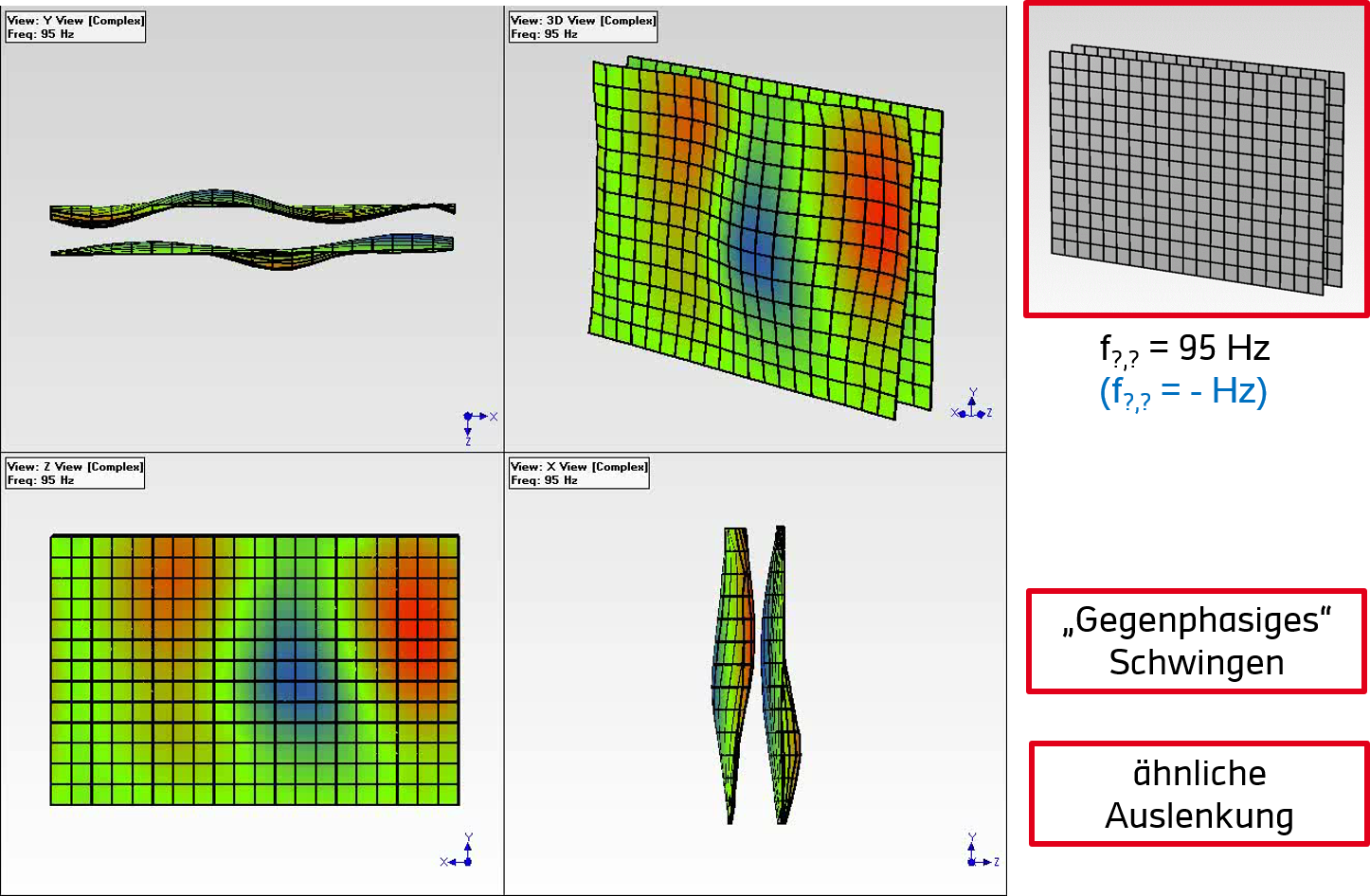

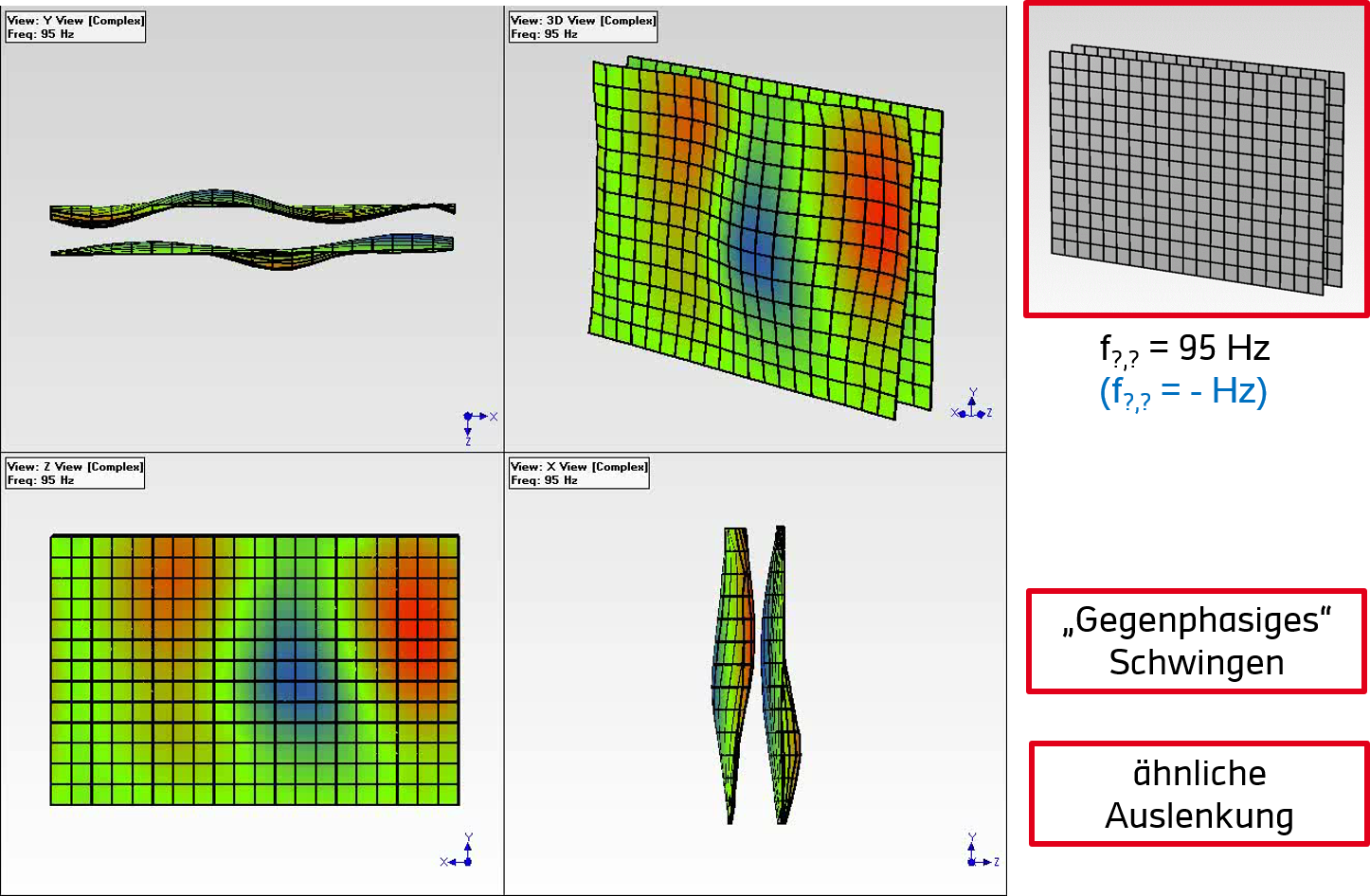

Teilprojekt 4.3: Akustik von energetisch optimierten Fassaden

Leitung: Prof. Dr. Berndt Zeitler

Fortschritte zur Steigerung der Energieeffizienz des urbanen Raumes tangieren in starkem Maße die Lärmsituation betroffener

Bewohnerinnen und Bewohner und sorgen für zusätzliche Lärmbelastung. Im Sinne von Nachhaltigkeit und Akzeptanz der

energetischen Maßnahmen sollen Lärmauswirkungen soweit reduziert werden, dass ein akustischer Komfort, der den heutigen und

zukünftigen Erwartungen genügt, sichergestellt werden kann. Im Rahmen des beantragten Vorhabens sollen drei Themenfelder

betrachtet werden:

- Schallimmissionen über energetisch optimierte Fassaden Industriepartner: Bundesverband Kalksandstein e. V.

- Akustische Optimierung von dezentralen Lüftungsgeräten Industriepartner: Siegenia-Aubi KG

- Schallübertragung über thermische Entkopplungen Industriepartner: Schöck Bauteile GmbH

Neben den eigenen Prüfständen stehen auch die Labore des Zentrums für Bauphysik (ZFB) der Universität Stuttgart für Test-

und Prüfverfahren zur Verfügung.

Handlungsfeld 5: Nachhaltige Mobilität

Im Fokus des fünften Handelsfelds stehen die Verkehrsarten mit positiver Umweltbilanz, wie der öffentliche Verkehr,

der Radverkehr und der Fußgängerverkehr.

Diese gilt es intelligent so zu verknüpfen, dass auch hier hohe Komfortkriterien

erreicht werden. Der Nutzer soll den für sich individuell vorteilhaftesten Verkehrsmodus wählen können – ohne für eine

Vorhaltung und Organisation des Angebots selbst sorgen zu müssen. Dies begünstigt Sharing-Mobilitätsangebote, die zudem

den Platzbedarf an wertvollen urbanen Raum für den ruhenden Verkehr reduzieren.

Teilprojekt 5.1: Effizienzsteigerung eBike-Sharing-Konzept für Stuttgart und Tuttlingen

Leitung: Prof. Dr. Lutz Gaspers, Prof. Dr. Volker Coors

Stuttgart bietet auf Grund seiner topografischen Lage in einem Talkessel mit vermischten Quartiersstrukturen sehr gute

Voraussetzungen für ein Testsystem zum eBike-Sharing.

Gemeinsam mit Forschern der HFT Stuttgart soll in einem

interdisziplinären Team aus Mobilitätsforschern, Wirtschaftspsychologen und Geoinformatikern das Konzept für ein eBike-Sharing-System entwickelt und prototypisch getestet werden.

Weiterhin wird im Hinblick auf die Übertragbarkeit untersucht, wie ein eBike-Sharing-System im ländlichen Raum funktionieren

kann.

Die Beispielgemeinde Tuttlingen hat als Gewerbestandort hohe Einpendlerzahlen, die Beispielgemeinde Wüstenrot hat

als ländliche Kommune dagegen hohe Auspendlerzahlen. Somit können beide Extremfälle exemplarisch untersucht werden.

Handlungsfeld 6: Finanzierung und Akzeptanz

Das Projekt iCity trägt der Entwicklung von innovativen Lösungen zu gesellschaftlichen Herausforderungen entlang der Hightech Strategie 2025 des Bundes Rechnung.

Im Rahmen des projektübergreifenden Handlungsfeldes 6 „Finanzierung und Akzeptanz“ werden Geschäftsmodelle und Finanzierungskonzepte für iCity-Projekte in den Bereichen Energie, nachhaltige Stadtentwicklung, Gebäude, urbane Simulationen und Mobilität erarbeitet. Der hier zugrunde gelegte Innovationsprozess begünstigt und fördert das Entstehen von innovativen Lösungen, die zu marktreifen Geschäftsmodellen weiterentwickelt werden sollen.

Teilprojekt 6.1: Querschnittsprojekt Finanzierung und Akzeptanz

Leitung: Prof. Dr. Tobias Popović

Im Teilprojekt 6.1 werden die im Gesamtprojekt laufend entstehenden Forschungsergebnisse anhand diverser Methoden der Geschäftsmodellentwicklung und Nachhaltigkeitsbewertung (z.B. Business Model Canvas, Sustainablity Balanced Scorecard) hinsichtlich ihres Transferpotenzials evaluiert. Die relevanten Stakeholder werden einbezogen, um zukunftsfähige, nachhaltige und nutzerorientierte Produkte und Dienstleistungen und entsprechender Geschäftsmodelle mit Finanzierungslösungen zu entwickeln.

In Kooperation mit dem Vorhaben M4_LAB, ein vom BMBF-gefördertes Transferprojekt im Rahmen der Innovativen Hochschule, werden Kreativitäts- und Innovationsmanagementstrategien und Konzepte erarbeitet, um den Innovationsprozess der HFT-Forschung weiterzuentwickeln und methodisch und konzeptionell zu begleiten.

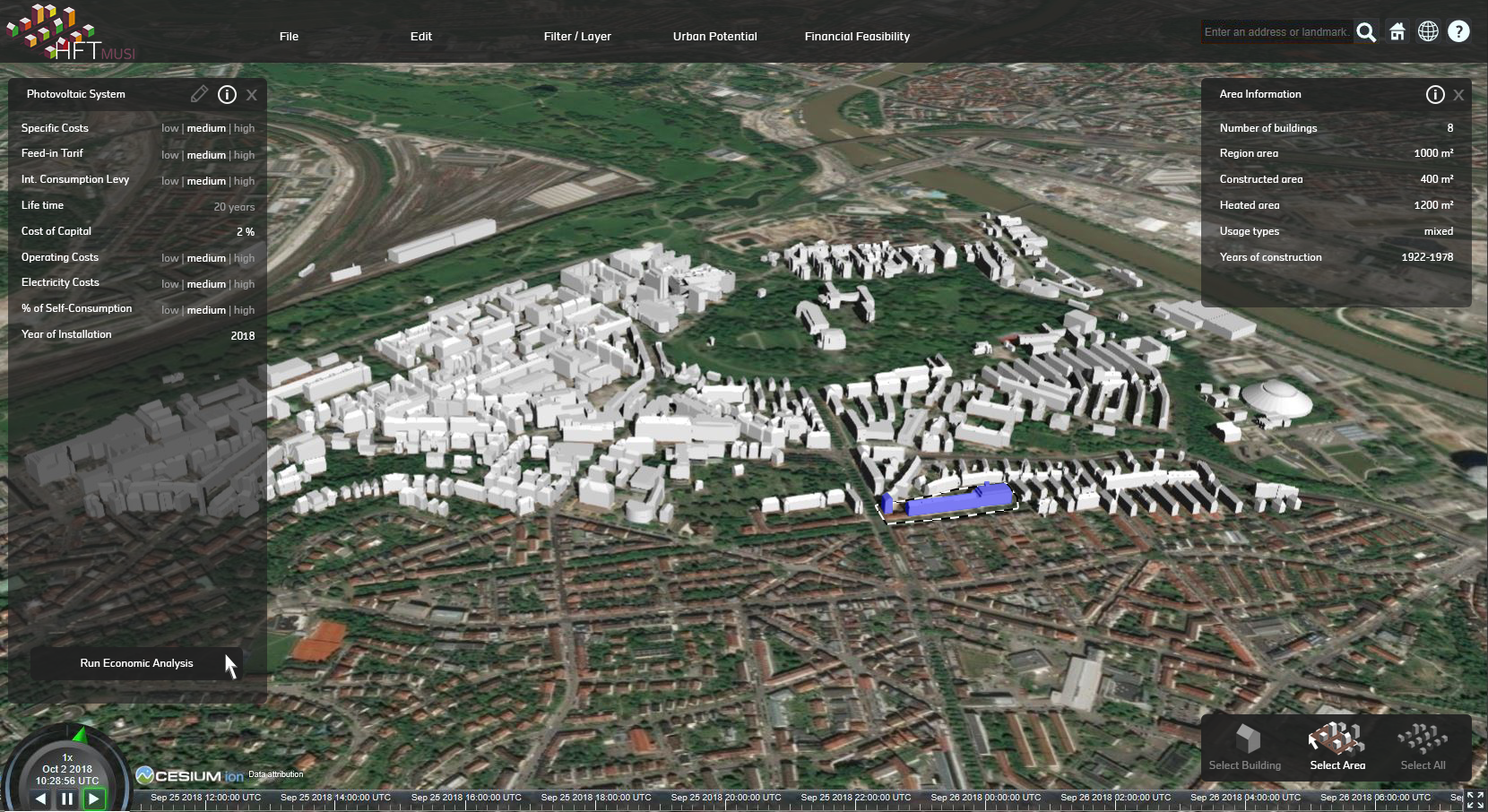

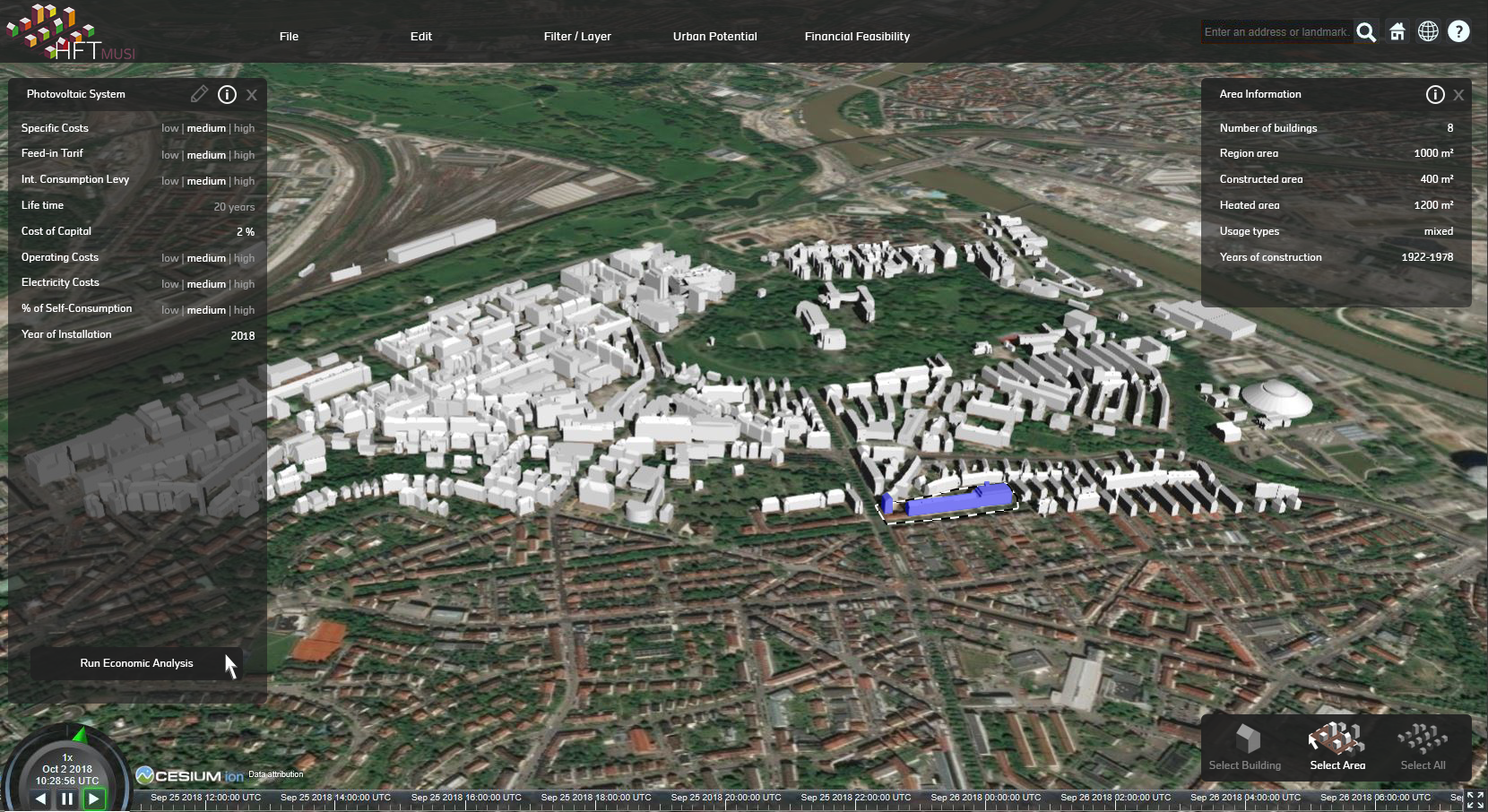

Exploratives Projekt: MUSI (Multi-scale Urban Scenario Interface)

Webbasiertes Softwaresystem zur strategischen CO2-armen Energieplanung

Leitung: Prof. Dr. Volker Coors, Prof. Dr. Bastian Schröter

Um die Energiewende weiter voranzubringen, müssen verstärkt auch urbane Räume ihre Strom- und Wärmebedarfsdeckung nachhaltiger gestalten. Dies kann z.B. durch einen ambitionierten Ausbau von Aufdachsolaranlagen, einer erhöhten Gebäudesanierungsquote oder durch den Ausbau von der Kraft-Wärme-Kopplung und von Nahwärmenetzen erfolgen.

Entscheider stehen vielerorts jedoch vor der Frage, welche dieser Ansätze im konkreten Stadtquartier mit welcher Priorität verfolgt werden sollte. Hierfür fehlt meist eine hinreichend detaillierte Datenbasis, die den Beitrag aller in Frage kommenden Ansätze z.B. zur Emissionsminderung sowie die finanzielle Attraktivität der Maßnahmen umfasst.

Ziel von MUSI ist die Konzeption und Entwicklung eines innovativen, webbasierten und regional nutzbaren Softwaresystems zur strategischen Niedrig-CO2-Energieplanung. Dabei wird als Datengrundlage ein 3D-Stadtmodell genutzt, welches die Realisierbarkeit von Energieeffizienz- und Gebäudesanierungsmaßnahmen einerseits und die Integration Erneuerbarer Energien inklusive deren netzgebundener Verteilung andererseits analysieren kann und neue Simulations- und Visualisierungsmöglichkeiten bietet. Hierbei dient ein handelsüblicher Web-Browser als Integrationsplattform für die interaktive Auswertung von Ist-Situation und Planungsvarianten. Weiterhin kann die Berechnung von Simulations-Szenarien ausgeführt werden.

Das vollständig entwickelte Tool bietet Kommunen und Stadtplanern die Möglichkeit, ökonomische und ökologische Auswirkungen von Energiekonzepten auf Quartiers- oder Stadtebene in dem für diese Nutzer relevanten Detailgrad zu modellieren. Energieversorgern bietet es die Möglichkeit, den derzeitigen und zukünftigen Energiebedarf eines bereits versorgten oder potenziell zu versorgenden Quartiers zu beurteilen und zeigt auf, welche Erzeugungspotenziale z.B. für Solarthermie-, Photovoltaik- oder Nahwärme im Quartier existieren und welcher Wirtschaftlichkeit diese unterliegen.

Exploratives Projekt: SPUB (Smart Public Building)

Universelle plattform für interaktives Technologiemanagement in öffentlichen Gebäuden

Leitung: Prof. Dr. Dieter Uckelmann

Für eine nachhaltige, energieeffiziente und ressourcenschonende Gebäudenutzung werden neuartige Konzepte auf Basis einer Open Source Plattform (OpenHAB) entwickelt, die unter verstärkter Nutzung von Sensoren, Aktoren und Informationstechnik für eine höhere Vernetzung von smarten Gebäuden und Internetstrukturen sorgen und dabei die Nutzer und interessierte User-Communities in alle Planungs- und Entwicklungsschritte miteinbeziehen. Die prototypische Umsetzung innerhalb der Hochschule dient gleichzeitig als Show-Case, um so andere Hochschulen und öffentliche Einrichtungen zu motivieren, die entwickelten Anwendungsszenarien selbst zu nutzen und weiter zu entwickeln. Nur so kann trotz einer äußerst dynamischen Entwicklung und der technologischen Vielfalt eine nachhaltige Entwicklung und Fortführung auch über das Projektende hinaus sichergestellt werden. Dabei stehen die Anwender und Gebäudebetreiber und nicht die Technologielieferanten im Betrachtungsmittelpunkt.

Die wissenschaftlichen Fragestellungen, die im Laufe des Projekts beantwortet werden sollen, gliedern sich wie folgt:

- Welche besonderen Anforderungen stellen Smart Public Buildings an den Einsatz smarter Technologien? Dazu wird zunächst eine Klassifizierung (z.B. Museen, Schulen, Ämter) öffentlicher Gebäude vorgenommen und eine Anwendungsmatrix erstellt, die im Laufe des Projekts durch Anwenderpartizipation erweitert wird.

- Welche Technologien aus dem Bereich der Smart Homes eignen sich für Smart Public Buildings? Der Grad der Eignung wird anhand einer Triple-Bottom-Line (ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte) ermittelt.

- Welche besonderen Chancen bieten öffentliche Gebäude in der Nutzung smarter Technologien. Dies betrifft zum einen die Einbindung und Vernetzung von weiteren (teil-) öffentlichen Infrastrukturen, wie e-Ladestationen, Car- und Bikesharing und Parkplätze. Zum anderen wird die Rolle öffentlicher Gebäude als Teil des Partizipations- und Verbreitungsprozesses smarter Technologien untersucht.

- Welche Auswirkungen haben smarte Technologien in öffentlichen Gebäuden auf den Datenschutz und wie kann der Schutz der Privatsphäre proaktiv gesichert werden?

Exploratives Projekt: BIM

- konforme Erfassung von 3D-Geometrie und semantischen Bauteilinformationen für die Gebäudemodellierung

Leitung: Prof. Dr. Eberhard Gülch, Prof. Dr. Michael Hahn

Zentrales Element der BIM-Methode ist das durchgängige, dreidimensionale Bauwerksmodell, welches für alle am Bauwerk Beteiligten die Grundlage ihrer Arbeiten darstellt. In diesem werden neben den geometrischen auch alle semantischen Informationen der im Bauwerk enthaltenen Bauteile hinterlegt.

Jedoch kommt die Methode BIM bisher vor allem bei der Planung und Umsetzung von Neubauten zum Einsatz. Eine nachträgliche, flächendeckende und möglicherweise hochautomatisierte Digitalisierung des Gebäudebestands in ein umfassendes BIM-Modell findet bisher keine Beachtung. Und genau an dieser Stelle setzt das Projekt „BIM-konforme Erfassung von 3D-Geometrie und semantischen Bauteilinformationen für die Gebäudemodellierung“ mit dem Ziel an, eine solche zu ermöglichen.

Zur Erfassung der Gebäude- und Innenraumgeometrien stehen verschiedene, aus der Geodäsie und Photogrammetrie bekannte, hochmoderne Verfahren zur Verfügung, jedoch sind ihre Arbeitsabläufe entweder bei der Einmessung oder der Auswertung eines so höchst komplexen BIM-Modells sehr zeitaufwändig.

Hinzu kommt, dass die für das BIM-Modell so wichtigen semantischen Informationen nicht automatisch ermittelt werden, sondern händisch notiert und manuell in das BIM-Modell überführt werden müssen. Eine automatische Extraktion von diesem für das BIM-Modell integralen Bestandteil aus den Messdaten ist bisher nicht existent. Diese soll im Laufe des Projekts entwickelt werden.

Eine dazugehörende automatische Extraktion des Objekttyps aus Bilddaten mit Deep Learning Verfahren wurde zu diesem Zweck getestet und lieferte erste sehr vielversprechende Ergebnisse. Auf dieser Basis sind weitere Untersuchungen geplant.

Ziele des Projekts sind eine Kombination dieser Elemente der Informationsgewinnung, deren Integration in einen hochautomatisierten Arbeitsablauf und die Entwicklung eines entsprechenden Demonstrators.

Whats's next?

Die Aufbauphase der iCity Forschungspartnerschaft neigt sich dem Ende zu. Unsere Mission, mit einem starken (über-)regionalen Netzwerk mit Partnern aus Kommunen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft

die lebenswerten Städte der Zukunft mit zu gestalten, wird weitergeführt. iCity hat es in die zweite Förderphase der FH-Impuls Partnerschaften geschafft und wird im Zeitraum bis 2024 (sog. Intensivierungsphase)

weitergefördert (BMBF). Auch in der Intensivierungsphase können wir auf die Unterstützung unserer Praxispartner zählen. Ziel ist es, unsere gebündelte Expertise einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen

und uns gemeinsam mit gesamtgesellschaftlichen Akteuren zu einem zentralen Anlaufpunkt im Bereich der Smart City Forschung zu etablieren.

iCity Innovation Hub

Unsere Vision ist es, dass iCity mit einem starken Netzwerk in der Region Stuttgart und darüber hinaus als InnovationHub im Forschungsbereich der lebenswerten, intelligenten und nachhaltigen Stadt (LIN Stadt) etabliert ist.

Der iCity InnovationHub...

...nutzt durch gezielte Clusterarbeit Synergieeffekte.

...ermittelt reale Bedarfe der Stakeholder.

...fördert aktiv Interdisziplinarität und beantowrtet aktuelle Fragen ganzheitlich.

...ist verortet an der Hochschule für Technik und Showroom, Veranstaltungs- und Lernort zugleich.